籃球選手的身心恢復:心理、生理及醫學的整合支援實務

籃球是肢體碰撞的團隊運動,籃球的賽制採聯賽制,聯賽制使得籃球的訓練面臨許多的特性,比如:賽季可能延長(如進入複賽、決賽),訓練目標多元(包含技巧、體能、攻防戰術、團體組合)、肌力訓練與體能調控的交互影響(因對戰順序而做的體能調整)、戰績排名對生心理的壓力、訓練時間有限(需要練習的內容項目多,時間不夠)。由此可知籃球是一項複雜的運動,選手需面對訓練及比賽的各種情況,加上台灣的聯賽制度有密集的比賽(例如預賽八天打七場比賽),連續的背靠背 (back to back) 比賽,對選手是極大的身心負荷。因此,如何從平常訓練裡,累積身體與心理的能力,在比賽期間有最好的發揮,成為運動科學支援籃球團隊的一大目標。本文以籃球選手身心恢復為主軸,提供一項整合生理、心理、醫學的運動科學支援競技運動實務(以下稱運科團隊)。具體而言,運科團隊參與訓練並定期檢測,以科學化的方法提出建議,提供教練在訓練上的參考,並透過系統軟體回饋給選手,讓選手可以得知自己的身心狀態,做最適當的調整。

就訓練學而言,訓練可視為是對生理與心理的一種壓力,基於恆定的原則,生理上會調節適應。例如,在激烈運動的剛開始階段,人體會經由增加呼吸率、心跳率、血流速度、體溫及代謝反應等,來適應運動時的生理要求。在運動結束後,身體逐漸回復到先前的狀態,而恢復的速度不同,例如,心跳、體溫及血流速度,大約幾十分鐘的時間即可恢復到安靜的狀態,但認知功能及思考可能要數小時之久,才能回到安靜的狀態。如果是長時間的激烈運動,肌肉血糖則需要數天的時間來恢復;如果運動造成肌肉損傷,恢復的時間將更長。對於競技運動訓練,訓練的效果就是持續的給予選手的刺激;訓練的生理恆定是,選手一開始接受訓練,這時不斷的訓練刺激(提高負荷),選手的身心能力水準會逐漸提升,處於進步的階段。當訓練負荷維持不變,選手的身心能力亦會維持在固定的水準,這時則處於高原期;需要超負荷才能再度產生身心壓力,基於恆定原則,選手的身心再度適應,身心能力獲得進步。

值得注意的是,訓練生理恆定與身心適應,並不是直線對等的單純關係,受到許多限制。例如,理論上實施超負荷可以突破高原期,但實際上實施超負荷,人體的生理與心理卻無法追上平衡,長期的疲勞累積形成過度訓練,造成受傷、身心倦怠等風險。實務上,如何讓選手在訓練之後有效的恢復,有許多的策略,諸如:伸展、補充水分、營養補充、睡眠、按摩、冷熱療、壓縮衣、休閒等。亦因此,瞭解選手的身心狀態,監控選手的疲勞程度,結合有效的恢復方法,使選手達到最佳的運動表現及訓練效果,是教練與運科人員關心的課題。

在競技運動員的身心恢復監控研究裡,以Kellmann (Kellamann, 2002, 2010; Kellmannn & Beckmann, 2018) 的「壓力狀態-恢復要求」 (stress-states and recovery demands) 模式是最廣為使用的理論。Kellmann 從全人的觀點來看待選手,認為恢復是:選手在特定時間裡,重建表現能力的心理、生理及社會的過程;而且關於恢復,選手可以採取主動,以預應的方式系統化的達到最佳狀態,從而建立個人的有效因應資源,及緩衝壓力。Kellmann 的理論有二個特點:第一,高強度訓練的選手,是在壓力狀態及身心恢復要求間保持平衡。第二,選手個人因應壓力的能力,以及可用的資源並不是無窮無盡,是受到限制;例如,選手接受高強度的訓練,肌肉骨骼系統及呼吸循環系統有其人類的生理限制,這些訓練的壓力人體承受有其限度;或是,在訓練之後給予營養補充,一定程度後,更多的營養補充身體也無法吸收。簡而言之,在壓力能力與資源限度的最大範圍內的平衡,選手會有最佳表現;當訓練與比賽的壓力增加時,如果選手沒有良好的質與量的恢復(如休息時間),壓力不會消減,會更為增加,此時選手會感到疲勞,疲勞累積而成為過度訓練。

我國的籃球聯賽制度,從小學到大專規劃有一系列分級的聯賽,籃球是校園裡最受到歡迎的運動項目,不少的籃球選手從小就開始高強度的競技訓練;高強度的比賽,長時間的訓練,選手身心疲勞的情況並不少見。由於台灣籃球在國際賽的成績平平,並不是亞奧運的奪牌重點項目,加上團隊運動項目的運作方式比個人運動項目複雜,有關籃球的運動科學支援相對投入較少。所幸運科團隊通過「教育部運動發展基金補助運動科學支援競技運動」補助,以UBA公開一級籃球隊—臺灣藝術大學男子籃球隊為對象,進行為期一年整合生理、心理、醫學的運動科學支援。整個組織架構可區分為三個團隊,運科團隊、教練團隊(李伯倫及葛記豪教練)及支援團隊(選手們),教練團隊與支援團隊是既定的訓練與指導,透過檢測運科團隊提供教練團諮詢及回饋,監控及回饋支援團隊。整體的運作,是運科團隊監控選手的身心理恢復,提供給教練諮詢,教練作為訓練與指導的調整與建議。同時,運科團隊將檢測的身心恢復,回饋給選手,選手從中學習建立自己有效的恢復策略與方法。

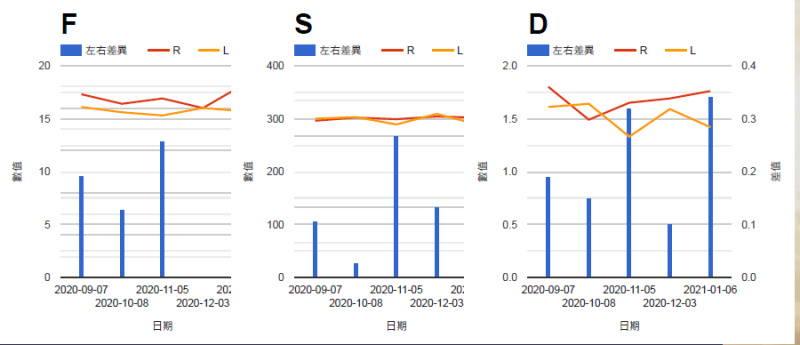

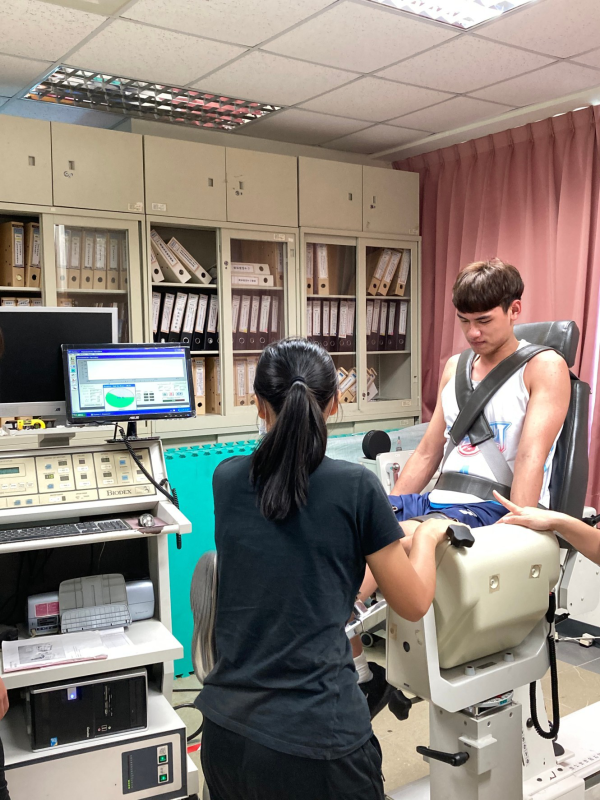

運科團隊包括運動心理(清華大學高三福老師)、生理與醫學(長庚周適偉醫師、電信女籃莊孟芳老師、文化大學蘇柏文老師)、系統軟體開發(楊恆毅博士)三部份。分別就心理恢復監控及介入、身體恢復監控及介入、開發身心恢復評估系統軟體為介入途徑。心理恢復監控及介入,主要是以量表定期瞭解選手的身心恢復,並以深度晤談、通訊軟體的方式,來瞭解及評估選手的訓練心理,有必要時給予諮詢輔導。身體監控及介入,主要是定期測量選手的關節活動度、肌肉張力及運動傷害評估。身體檢測發現選手的生理恢復不足,生理醫學人員先口頭詢問瞭解訓練與比賽情形,視情況做伸展、按摩或貼紮等第一線的處理。若情況複雜,送周醫師診所檢查治療,再做進一步的處置。身心恢復評估系統軟體,根據研究的需求,開發出雲端系統的軟體。

運科團隊計畫的執行是配合UBA的賽季來規劃,區分為四個階段:鍛鍊期(從暑假到開學)、季前(開學後到聯賽開打11月中)、季中(聯賽期間,11月至3月)、季外(聯賽結束至7月)。鍛鍊期,運科團隊的工作目標是與選手建立信任關係(Kao, Tsai, Schinke, & Watson, 2019),教育選手瞭解基礎的應用運動心理知識與身體恢復的方法。季前,開始每個月一次的身心恢復監控,此一階段與教練晤談,瞭解教練的帶隊規劃與想法,並和每一位選手個別晤談瞭解選手,在身體方面視選手個人需要給予身體恢復的方法。季中,持續身心恢復監控,隨隊比賽,逐場觀察選手的身心反應,適度提醒教練,給予教練建議。季外,回顧與檢討介入計畫,晤談教練及每一位選手回顧今年度的收穫與成果,協助選手生活重心回歸到課業與練習平衡,部份球員養傷復健,其餘球員開始新年度的訓練調整。

109年賽季結束,臺藝大籃球隊整體戰績開低走高,最終未能進入第二階段複賽,球季提早在一月底結束。籃球是團隊運動,團隊精神與團隊合作是團體運作的核心,運科團隊參與球隊的訓練及比賽,成為團隊的一份子,也受到了團隊精神的感染。在運動心理方面,在賽季戰績低迷的時刻,晤談球員給予心理建設,教導射手投籃意象;生理與醫學方面,比賽選手受傷緊急帶選手看醫生,比賽時抽筋給予緊急救治,更新比賽期的補充品及飲食建議。運科團隊經常對檢測、訓練及比賽所發覺的異狀溝通討論,直接給予選手建議;重要的事項回報教練,讓教練掌握選手的情況,必要時由心理老師與教練溝通,研擬可行的解決方法。這些都是運動科學的實務作戰,轉化書本裡的知識,應用在選手與教練的需要,解決團隊的問題。

本計畫的執行,結合運動心理、生理與醫學、資訊系統開發及籃球訓練等各領域的專業人士。歷經一年的合作,建立了跨領域的合作平台,從各領域的交流與合作,擴大彼此知識領域與工作經驗。臺灣藝術大學的球員,將來有可能升上更高層級的籃球聯盟、擔任基層的籃球教練、或從高強度籃球比賽退休從事休閒籃球。這些UBA公開一級的球員,在大學階段接受心理與生理醫學的運動科學介入,建立了正確的運動科學觀念,培育他們的運動科學視野。短期而言,運科支援是協助訓練及比賽;長期而言,這是一個向下播種,使運動科學能融入到教練與選手的訓練日常。

本文改寫自教育部體育署109年度運動科學支援競技運動計畫「UBA公開一級籃球隊員身心恢復:透過系統軟體的心理、生理及醫學整合研究」成果報告。

(文.圖/清華大學運動科學系高三福教授 提供)