奧地利酒 30年小歷史與瓦郝產區

2016年的維也納國際葡萄酒節是過去18年來的第10屆,超過500家酒莊利用這個機會展現奧地利酒的進步與多元。這樣的成果殊屬不易,因為30年前,奧地利酒業曾爆發震驚國際的黑心事件。

1985年,部分德國酒商在甜白酒裡違法混入奧地利酒,期許能增加甜度,但化驗後發現部分奧地利酒內居然含有二甘醇(diethylene glycol),這是一種通常用來作為防凍劑的有毒化合物,主要是讓酒喝起來口感更甜。醜聞發生後,奧地利酒業名聲掃地,外銷數字一落千丈,產業幾乎崩潰,許多酒莊都倒閉或易主,或是改釀當時市場不受歡迎的不甜型白酒。

面對問題,奧地利政府痛定思痛,制訂了嚴謹法律來規範葡萄酒生產。奧地利參考法國、義大利、西班牙等歐陸國家,建構了一套「法定產區管制」規範(Districtus Austriae Controllatus, DAC),此規範在酒標上明述葡萄來源,同時彰顯產區歷史傳統。符合條件者,可將DAC字樣置於酒標上以供識別,代表此酒屬於該區域內,典型且有品質保證的葡萄酒。

目前奧地利共有9個DAC,每個DAC都有其地理範圍與釀酒規範。第一個DAC是威非爾特(Weinviertel DAC)於2002年份首度採用,先出現的是經典級(Klassik),珍藏級(Reserve)後於2009年份成立,指定的葡萄品種皆是綠維特利納(Grüner Veltliner),這也是奧地利最主要的白葡萄品種,目前種植面積占29.4%強。

奧地利白酒占總產量超過6成,可稱的上是白酒國度。作為主力的綠維特利納是一種果香充沛、酸度充足的品種。釀出的酒,酒精度略高,聞起來有著以葡萄柚為主的清新香氣,明顯的青蘋果、萊姆、酪梨味,亦帶有一些黑胡椒感。廣大的威非爾特區之外,它亦產於多瑙河沿岸的瓦郝河谷(Wachau)、坎普塔(Kamptal)與克雷姆斯塔(Kremstal)等產區。

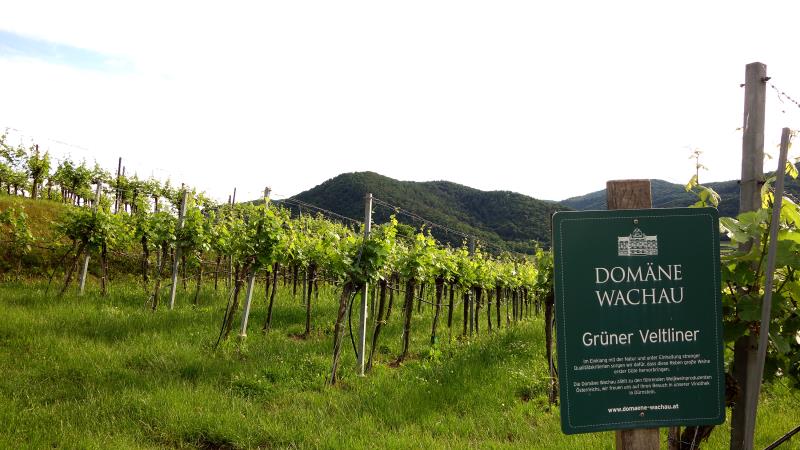

瓦郝河谷其實離首都維也納僅1小時車程,依山臨河,風景秀麗,瓦郝的文化景觀更名列聯合國教科文組織認定的「世界遺產」。當地葡萄園沿多瑙河而闢,自河岸以台階方式層層而上,低地產綠維特利納,高坡種麗絲玲,皆為不甜型態。自行定義的分級系統,標準是葡萄成熟度與未發酵前帶皮帶籽的葡萄汁重量,由清淡到飽滿共有「莠草」(Steinfeder),「羽毛」(Federspiel),以及「蜥蜴」(Smaragd)三級,皆為取自當地動植物名。

瓦郝合作社(Domane Wachau)係境內主力酒莊,台灣市場已有進口,品項以綠維特利納為主。該品種因其高酸度的爽脆口感與豐潤的柑橘屬香氣,餐點搭配上特別適宜東南亞辛香菜系,效果類似於滴灑檸檬汁入菜。至於歐式料理,奧地利名產的白蘆筍可謂上選,當地盛產的鱒魚亦能相合。其它像是結合視覺與異國風情的創意菜色,如素樸的芝麻葉佐水波蛋,或者富層次的酪梨佐燻鮭魚,都可以與之精采相搭。(維也納國際葡萄酒節專題6-2)記者屈享平報導